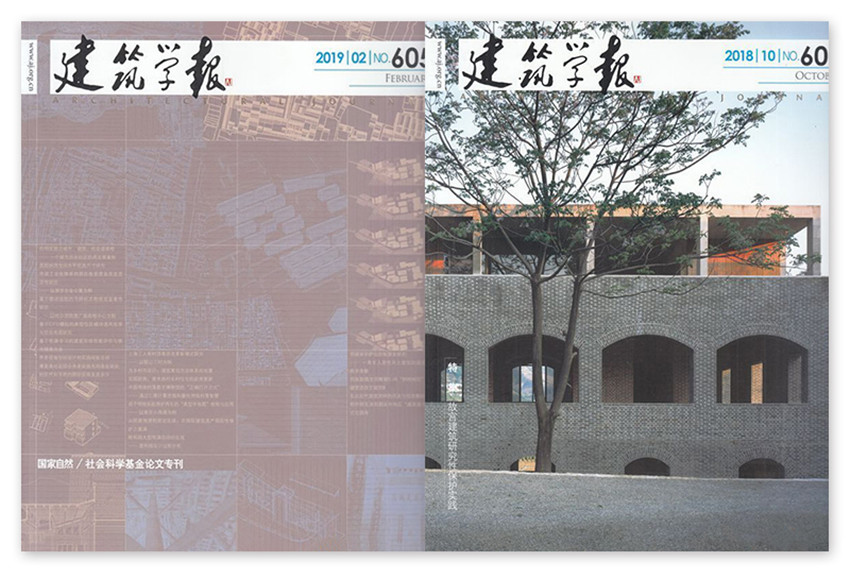

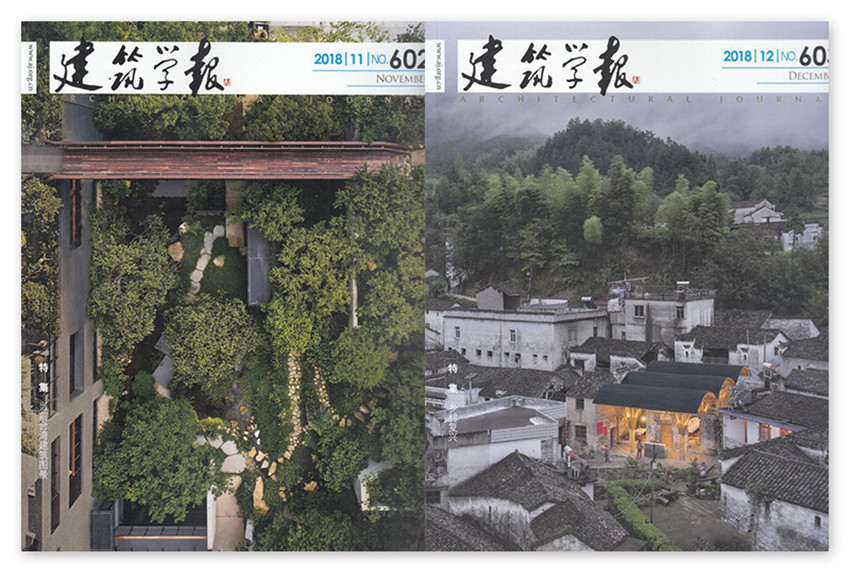

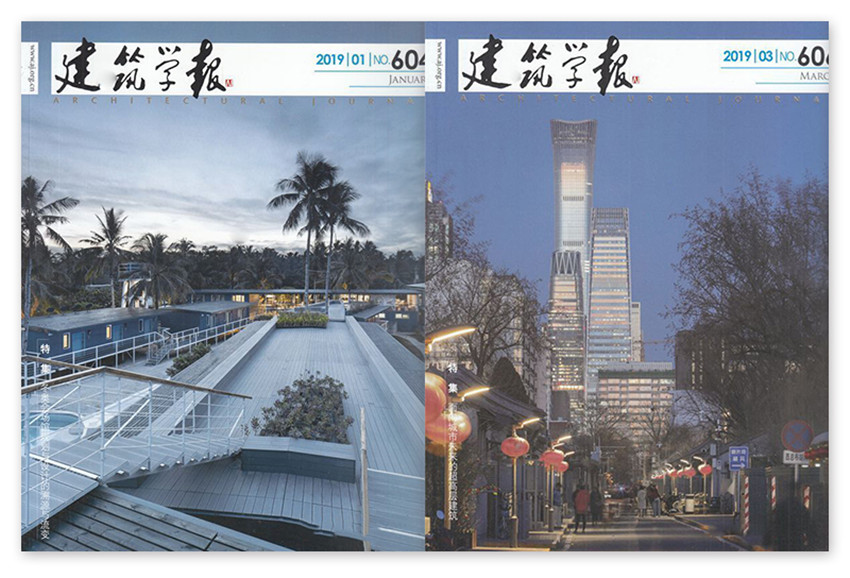

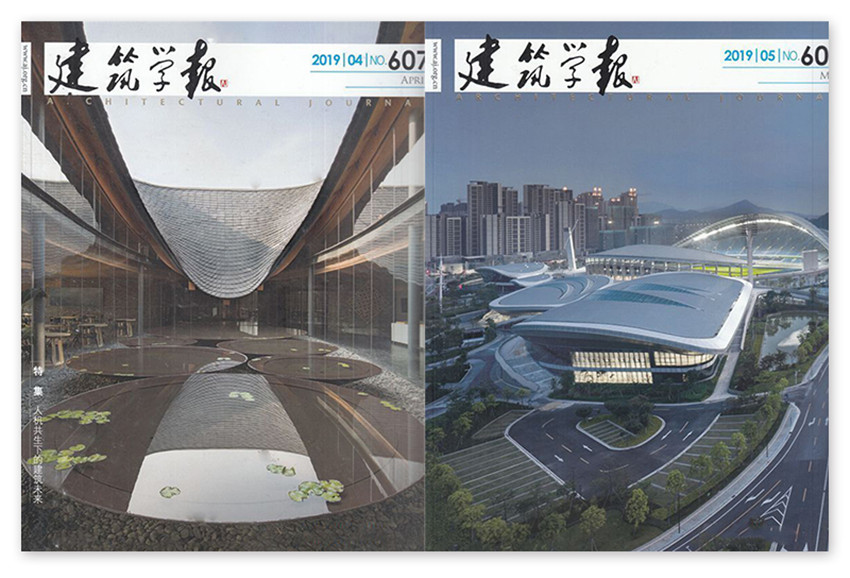

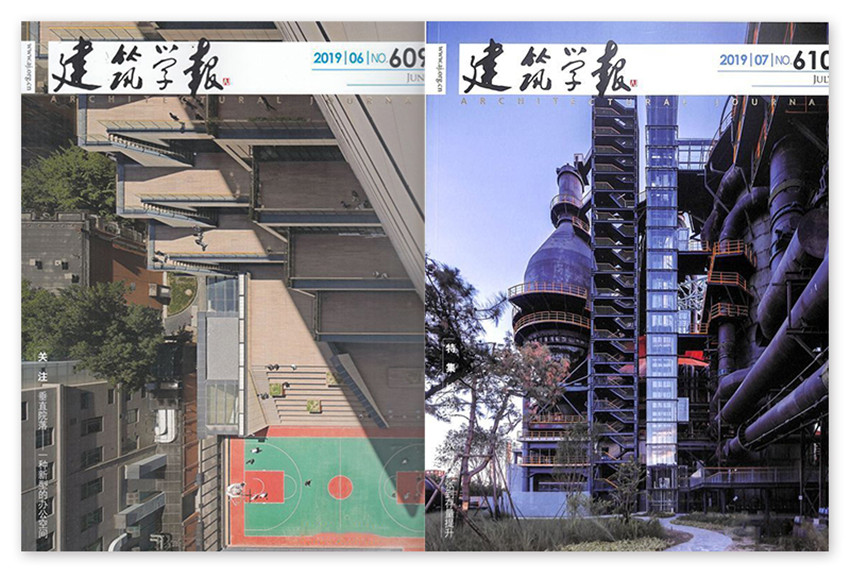

《建筑學報》,文風活潑輕松,語言簡明易懂,屢屢領軍作用的重頭文章,給人帶來了深刻的影響。

《建筑學報》目標讀者群為建筑學領域內較高層次的專業(yè)人員,高等院校和研究機構的建筑學專業(yè)教師、研究生、研究人員等;設計機構從事建筑設計、城市規(guī)劃、景觀設計的建筑師、規(guī)劃師、景觀設計師等。

項目是二沙島上最后一塊發(fā)展用地,南臨珠江,向東可以眺望珠江新城和小蠻腰。政府將該項目交由民營的“中華民族文化促進會”開發(fā),希望能夠探索出以物業(yè)經營資助文化藝術活動,最終形成自給自足的文化可持續(xù)發(fā)展模式(圖1、2)。緣起3年前完成的村上湖舍有幸得以在《建筑學報》2017年1期上發(fā)表,讓我既收獲了信心,也對自己的學術追求有了更高的標準。

同時,我也對投入使用的村上湖舍進行了長期的考察和反思。當時在設計上有幾個糾結之處也一直在心中揮之不去:第一,建筑的每個面是否要根據環(huán)境做特定的回應。在村上湖舍中,封閉的北立面和開放的南立面似乎反差過大,使得建筑的自治被削弱。第二,過多的貫通空間造成了使用上的干擾,使得安靜的住宿區(qū)和喧鬧的餐飲區(qū)無法徹底割斷。

第三,開窗的規(guī)格出現了非常多的變化,這是否不符合工業(yè)化生產和成本控制的需求,抑或是不夠節(jié)制?以建筑設備的空間表達為研究范疇,以設備"本性"與"特性"的本體辨析作為思考的起點,通過建構性視角將建筑與設備一體化設計中空間表達的多重可能歸納為介入、抽離和隱喻3種界面維度,并對設備建構性美學特征做出初步解析。

主要研究"線"在擴展領域的地形學中的重要作用,分析"線"與場地結構的相互啟動,"線"的能動性以及"線"介入設計的方法,指出有效探討場地中"線"的作用與呈現方式能實現新的"場地書寫"。研究既有建筑節(jié)能改造中"類型學方法"的科學性及適用性,在梳理其應用概況、跨國合作和近期研究基礎上,分析建立類型系統的主要步驟-數據收集與處理、確立標準和分類、定義原型建筑、建模計算及驗證,并結合我國既有建筑節(jié)能改造工作的現狀和需求,探討歐洲經驗的啟示并借鑒其思路。

以上海西岸人工智能峰會B館為例,從結構體系選擇、結構優(yōu)化策略、創(chuàng)新節(jié)點設計、一體化裝配建造4個方面探討了鋼木混合網殼結構的定制化設計與建造過程,體現了數字設計與建造技術對當代建筑實踐的影響。項目的設計與建造過程以數字技術作為支撐,以時間和空間限制作為推動因素,實現了網殼結構的材料、結構、建造和空間設計的一體化整合。

通過北京城市副中心行政辦公區(qū)的規(guī)劃編制及A2項目的建筑設計實踐,探討我國新時代黨政辦公類建筑設計的理念。回溯并呈現了由云南紅河哈尼梯田旁一個被遺棄的哈尼古村落改造而成的"康藤?紅河谷"帳篷營地在選址、策劃、設計、建造和運營全方面的設計策略和成果;旨在通過對現場的體驗,以細微的介入手法,實現營地與自然環(huán)境和原生文化的融合,為鄉(xiāng)村復興作出新的嘗試。

1、雜志為預訂預售型商品,如需調整(提前或延后)下單后請聯系客服。

2、正品雜志可開具發(fā)票國稅機打,但需要另支付稅費,下單填寫抬頭,首次配送附上。

3、訂單配送時間以起刊時間為準,如需修改起刊時間請務必聯系客服。